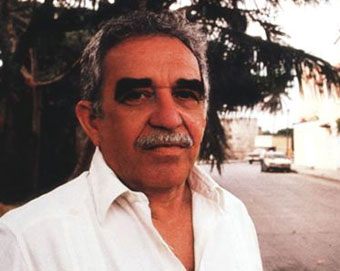

GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1927-2014)

Gabriel García Márquez nació en Aracataca (Magdalena), el 6 de marzo de 1927. Creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, el telegrafista Gabriel Eligio García y Luisa Santiaga Márquez, se fueron a vivir, cuando Gabriel sólo contaba con cinco años, a la población de Sucre, donde don Gabriel Eligio montó una farmacia y donde tuvieron a la mayoría de sus once hijos.

Los abuelos eran dos personajes bien particulares y marcaron el periplo literario del futuro Nobel: el coronel Nicolás Márquez, veterano de la guerra de los Mil Días, le contaba al pequeño Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX, lo llevaba al circo y al cine, y fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. Doña Tranquilina Iguarán, su cegatona abuela, se la pasaba siempre contando fábulas y leyendas familiares, mientras organizaba la vida de los miembros de la casa de acuerdo con los mensajes que recibía en sueños: ella fue la fuente de la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Entre sus tías la que más lo marcó fue Francisca, quien tejió su propio sudario para dar fin a su vida.

Gabriel García Márquez aprendió a escribir a los cinco años, en el colegio Montessori de Aracataca, con la joven y bella profesora Rosa Elena Fergusson, de quien se enamoró: fue la primera mujer que lo perturbó. Cada vez que se le acercaba, le daban ganas de besarla: le inculcó el gusto de ir a la escuela, sólo por verla, además de la puntualidad y de escribir una cuartilla sin borrador.

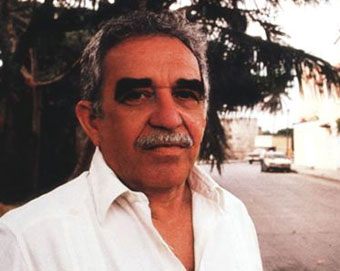

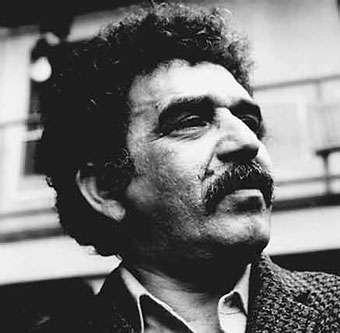

Gabriel García Márquez

En ese colegio permaneció hasta 1936, cuando murió el abuelo y tuvo que irse a vivir con sus padres al sabanero y fluvial puerto de Sucre, de donde salió para estudiar interno en el colegio San José, de Barranquilla, donde a la edad de diez años ya escribía versos humorísticos. En 1940, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá, una experiencia realmente traumática: el frío del internado de la Ciudad de la Sal lo ponía melancólico, triste. Permaneció siempre con un enorme saco de lana, y nunca sacaba las manos por fuera de sus mangas, pues le tenía pánico al frío.

Sin embargo, a las historias, fábulas y leyendas que le contaron sus abuelos, sumó una experiencia vital que años más tarde sería temática de la novela escrita después de recibir el premio Nobel: el recorrido del río Magdalena en barco de vapor. En Zipaquirá tuvo como profesor de literatura, entre 1944 y 1946, a Carlos Julio Calderón Hermida, a quien en 1955, cuando publicó La hojarasca, le obsequió con la siguiente dedicatoria: "A mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera". Ocho meses antes de la entrega del Nobel, en la columna que publicaba en quince periódicos de todo el mundo, García Márquez declaró que Calderón Hermida era "el profesor ideal de Literatura".

En los años de estudiante en Zipaquirá, Gabriel García Márquez se dedicaba a pintar gatos, burros y rosas, y a hacer caricaturas del rector y demás compañeros de curso. En 1945 escribió unos sonetos y poemas octosílabos inspirados en una novia que tenía: son uno de los pocos intentos del escritor por versificar. En 1946 terminó sus estudios secundarios con magníficas calificaciones.

Estudiante de leyes

En 1947, presionado por sus padres, se trasladó a Bogotá a estudiar derecho en la Universidad Nacional, donde tuvo como profesor a Alfonso López Michelsen y donde se hizo amigo de Camilo Torres Restrepo. La capital del país fue para García Márquez la ciudad del mundo (y las conoce casi todas) que más lo impresionó, pues era una ciudad gris, fría, donde todo el mundo se vestía con ropa muy abrigada y negra. Al igual que en Zipaquirá, García Márquez se llegó a sentir como un extraño, en un país distinto al suyo: Bogotá era entonces "una ciudad colonial, (...) de gentes introvertidas y silenciosas, todo lo contrario al Caribe, en donde la gente sentía la presencia de otros seres fenomenales aunque éstos no estuvieran allí".

El estudio de leyes no era propiamente su pasión, pero logró consolidar su vocación de escritor, pues el 13 de septiembre de 1947 se publicó su primer cuento, La tercera resignación, en el suplemento Fin de Semana, nº 80, de El Espectador, dirigido por Eduardo Zalamea Borda (Ulises), quien en la presentación del relato escribió que García Márquez era el nuevo genio de la literatura colombiana; las ilustraciones del cuento estuvieron a cargo de Hernán Merino. A las pocas semanas apareció un segundo cuento: Eva está dentro de un gato.

En la Universidad Nacional permaneció sólo hasta el 9 de abril de 1948, pues, a consecuencia del "Bogotazo", la Universidad se cerró indefinidamente. García Márquez perdió muchos libros y manuscritos en el incendio de la pensión donde vivía y se vio obligado a pedir traslado a la Universidad de Cartagena, donde siguió siendo un alumno irregular. Nunca se graduó, pero inició una de sus principales actividades periodísticas: la de columnista. Manuel Zapata Olivella le consiguió una columna diaria en el recién fundado periódico El Universal.

El Grupo de Barranquilla

A principios de los años cuarenta comenzó a gestarse en Barranquilla una especie de asociación de amigos de la literatura que se llamó el Grupo de Barranquilla; su cabeza rectora era don Ramón Vinyes. El "sabio catalán", dueño de una librería en la que se vendía lo mejor de la literatura española, italiana, francesa e inglesa, orientaba al grupo en las lecturas, analizaba autores, desmontaba obras y las volvía a armar, lo que permitía descubrir los trucos de que se servían los novelistas. La otra cabeza era José Félix Fuenmayor, que proponía los temas y enseñaba a los jóvenes escritores en ciernes (Álvaro Cepeda Samudio, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas, entre otros) la manera de no caer en lo folclórico.

Gabriel García Márquez se vinculó a ese grupo. Al principio viajaba desde Cartagena a Barranquilla cada vez que podía. Luego, gracias a una neumonía que le obligó a recluirse en Sucre, cambió su trabajo en El Universal por una columna diaria en El Heraldo de Barranquilla, que apareció a partir de enero de 1950 bajo el encabezado de "La girafa" y firmada por "Septimus".

Con su hijo y su esposa

En el periódico barranquillero trabajaban Cepeda Samudio, Vargas y Fuenmayor. García Márquez escribía, leía y discutía todos los días con los tres redactores; el inseparable cuarteto se reunía a diario en la librería del "sabio catalán" o se iba a los cafés a beber cerveza y ron hasta altas horas de la madrugada. Polemizaban a grito herido sobre literatura, o sobre sus propios trabajos, que los cuatro leían. Hacían la disección de las obras de Defoe, Dos Passos, Camus, Virginia Woolf y William Faulkner, escritor este último de gran influencia en la literatura de ficción de América Latina y muy especialmente en la de García Márquez, como él mismo reconoció en su famoso discurso "La soledad de América Latina", que pronunció con motivo de la entrega del premio Nobel en 1982: William Faulkner había sido su maestro. Sin embargo, García Márquez nunca fue un crítico, ni un teórico literario, actividades que, además, no son de su predilección: él prefirió contar historias.

En esa época del Grupo de Barranquilla, García Márquez leyó a los grandes escritores rusos, ingleses y norteamericanos, y perfeccionó su estilo directo de periodista, pero también, en compañía de sus tres inseparables amigos, analizó con cuidado el nuevo periodismo norteamericano. La vida de esos años fue de completo desenfreno y locura. Fueron los tiempos de La Cueva, un bar que pertenecía al dentista Eduardo Vila Fuenmayor y que se convirtió en un sitio mitológico en el que se reunían los miembros del Grupo de Barranquilla a hacer locuras: todo era posible allí, hasta las trompadas entre ellos mismos.

También fue la época en que vivía en pensiones de mala muerte, como El Rascacielos, edificio de cuatro pisos, ubicado en la calle del Crimen, que alojaba también un prostíbulo. Muchas veces no tenía el peso con cincuenta para pasar la noche; entonces le daba al encargado sus mamotretos, los borradores de La hojarasca, y le decía: "Quédate con estos mamotretos, que valen más que la vida mía. Por la mañana te traigo plata y me los devuelves".

Los miembros del Grupo de Barranquilla fundaron un periódico de vida muy fugaz, Crónica, que según ellos sirvió para dar rienda suelta a sus inquietudes intelectuales. El director era Alfonso Fuenmayor, el jefe de redacción Gabriel García Márquez, el ilustrador Alejandro Obregón, y sus colaboradores fueron, entre otros, Julio Mario Santo domingo, Meira del Mar, Benjamín Sarta, Juan B. Fernández y Gonzalo González.

Periodismo y literatura

A principios de 1950, cuando ya tenía muy adelantada su primera novela, titulada entonces La casa, acompañó a doña Luisa Santiaga al pequeño, caliente y polvoriento Aracataca, con el fin de vender la vieja casa en donde él se había criado. Comprendió entonces que estaba escribiendo una novela falsa, pues su pueblo no era siquiera una sombra de lo que había conocido en su niñez; a la obra en curso le cambió el título por La hojarasca, y el pueblo ya no fue Aracataca, sino Macondo, en honor de los corpulentos árboles de la familia de las bombáceas, comunes en la región y semejantes a las ceibas, que alcanzan una altura de entre treinta y cuarenta metros.

En febrero de 1954 García Márquez se integró en la redacción de El Espectador, donde inicialmente se convirtió en el primer columnista de cine del periodismo colombiano, y luego en brillante cronista y reportero. El año siguiente apareció en Bogotá el primer número de la revista Mito, bajo la dirección de Jorge Gaitán Durán.

Duró sólo siete años, pero fueron suficientes, por la profunda influencia que ejerció en la vida cultural colombiana, para considerar que Mito señala el momento de la aparición de la modernidad en la historia intelectual del país, pues jugó un papel definitivo en la sociedad y cultura colombianas: desde un principio se ubicó en la contemporaneidad y en la cultura crítica. Gabriel García Márquez publicó dos trabajos en la revista: un capítulo de La hojarasca, el Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo(1955), y El coronel no tiene quien le escriba (1958). En realidad, el escritor siempre ha considerado que Mito fue trascendental; en alguna ocasión dijo a Pedro Gómez Valderrama: "En Mito comenzaron las cosas".

En ese año de 1955, García Márquez ganó el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas; publicó

La hojarasca y un extenso reportaje, por entregas,

Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla, por lo que las directivas de El Espectador decidieron que Gabriel García Márquez saliera del país rumbo a Ginebra, para cubrir la conferencia de los Cuatro Grandes, y luego a Roma, donde el papa Pío XII aparentemente agonizaba. En la capital italiana asistió, por unas semanas, al Centro Sperimentale di Cinema.

Rondando por el mundo

Cuatro años estuvo ausente de Colombia. Vivió una larga temporada en París, y recorrió Polonia y Hungría, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética. Continuó como corresponsal de El Espectador, aunque en precarias condiciones, pues si bien escribió dos novelas,

El coronel no tiene quien le escriba y

La mala hora, vivía pobre a morir, esperando el giro mensual que El Espectador debía enviar pero que demoraba debido a las dificultades del diario con el régimen de Rojas Pinilla. Esta situación se refleja en

El coronel, donde se relata la desesperanza de un viejo oficial de la guerra de los Mil Días aguardando la carta oficial que había de anunciarle la pensión de retiro a que tiene derecho. Además, fue corresponsal de El Independiente, cuando El Espectador fue clausurado por la dictadura, y colaboró también con la revista venezolana Élite y la colombianísima Cromos.

Su estancia en Europa le permitió a García Márquez ver América Latina desde otra perspectiva. Le señaló las diferencias entre los distintos países latinoamericanos, y tomó además mucho material para escribir cuentos acerca de los latinos que vivían en la ciudad luz. Aprendió a desconfiar de los intelectuales franceses, de sus abstracciones y esquemáticos juegos mentales, y se dio cuenta de que Europa era un continente viejo, en decadencia, mientras que América, y en especial Latinoamérica, era lo nuevo, la renovación, lo vivo.

A finales de 1957 fue vinculado a la revista Momento y viajó a Venezuela, donde pudo ser testigo de los últimos momentos de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En marzo de 1958, contrajo matrimonio en Barranquilla con Mercedes Barcha, unión de la que nacieron dos hijos: Rodrigo (1959), bautizado en la Clínica Palermo de Bogotá por Camilo Torres Restrepo, y Gonzalo (1962). Al poco tiempo de su matrimonio, de regreso a Venezuela, tuvo que dejar su cargo en Momento y asumir un extenuante trabajo en Venezuela Gráfica, sin dejar de colaborar ocasionalmente en Élite.

Pese a tener poco tiempo para escribir, su cuento Un día después del sábado fue premiado. En 1959 fue nombrado director de la recién creada agencia de noticias cubana Prensa Latina. En 1960 vivió seis meses en Cuba y al año siguiente fue trasladado a Nueva York, pero tuvo grandes problemas con los cubanos exiliados y finalmente renunció. Después de recorrer el sur de Estados Unidos se fue a vivir a México. No sobra decir que, luego de esa estadía en Estados Unidos, el gobierno de ese país le denegó el visado de entrada, porque, según las autoridades, García Márquez estaba afiliado al partido comunista. Sólo en 1971, cuando la Universidad de Columbia le otorgó el título de doctor honoris causa, le dieron un visado, aunque condicionado.

Con el poeta cubano Eliseo Diego

Recién llegado a México, donde García Márquez residiría muchos años de su vida, se dedicó a escribir guiones de cine y durante dos años (1961-1963) publicó en las revistas La Familia y Sucesos, de las cuales fue director. De sus intentos cinematográficos el más exitoso fue El gallo de oro (1963), basado en un cuento del mismo nombre escrito por Juan Rulfo, y que García Márquez adaptó con el también escritor Carlos Fuentes. El año anterior había obtenido el premio Esso de Novela Colombiana con La mala hora.

La consagración

Un día de 1966 en que se dirigía desde Ciudad de México al balneario de Acapulco, Gabriel García Márquez tuvo la repentina visión de la novela que durante 17 años venía rumiando: consideró que ya la tenía madura, se sentó a la máquina y durante 18 meses seguidos trabajó ocho y más horas diarias, mientras que su esposa se ocupaba del sostenimiento de la casa.

En 1967 apareció

Cien años de soledad, novela cuyo universo es el tiempo cíclico, en el que suceden historias fantásticas: pestes de insomnio, diluvios, fertilidad desmedida, levitaciones... Es una gran metáfora en la que, a la vez que se narra la historia de las generaciones de los Buendía en el mundo mágico de Macondo, desde la fundación del pueblo hasta la completa extinción de la estirpe, se cuenta de manera insuperable la historia colombiana desde después del Libertador hasta los años treinta del presente siglo. De ese libro Pablo Neruda, el gran poeta chileno, opinó: "Es la mejor novela que se ha escrito en castellano después del Quijote". Con tan calificado concepto se ha dicho todo: el libro no sólo es la

opus magnum de García Márquez, sino que constituye un hito en Latinoamérica, como uno de los libros que más traducciones tiene, treinta idiomas por lo menos, y que mayores ventas ha logrado, convirtiéndose en un verdadero

bestsellermundial.

Después del éxito de Cien años de soledad, García Márquez se estableció en Barcelona y pasó temporadas en Bogotá, México, Cartagena y La Habana. Durante las tres siguientes décadas escribiría cuatro novelas más y se publicarían tres volúmenes de cuentos y dos relatos, así como importantes recopilaciones de su producción periodística y narrativa.

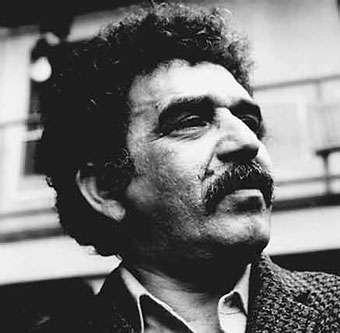

En una imagen tomada en Bogotá, 1972

Varios elementos marcan ese periplo: se profesionalizó como escritor literario, y sólo después de casi 23 años reanudó sus colaboraciones en El Espectador. En 1985 cambió la máquina de escribir por el computador. Su esposa Mercedes Barcha siempre colocaba un ramo de rosas amarillas en su mesa de trabajo, flores que García Márquez consideraba de buena suerte. Un vigilante autorretrato de Alejandro Obregón, que el pintor le regaló y que quiso matar en una noche de locos con cinco tiros del calibre 38, presidía su estudio. Finalmente, dos de sus compañeros periodísticos, Álvaro Cepeda Samudio y Germán Vargas Cantillo, murieron, cumpliendo cierta predicción escrita en Cien años de soledad.

Premio Nobel de Literatura

En la madrugada del 21 de octubre de 1982, García Márquez recibió en México una noticia que hacía ya mucho tiempo esperaba por esas fechas: la Academia Sueca le otorgó el ansiado premio Nobel de Literatura. Por ese entonces se hallaba exiliado en México, pues el 26 de marzo de 1981 había tenido que salir de Colombia, ya que el ejército colombiano quería detenerlo por una supuesta vinculación con el movimiento M-19 y porque durante cinco años había mantenido la revista Alternativa, de corte socialista.

La concesión del Nobel fue todo un acontecimiento cultural en Colombia y Latinoamérica. El escritor Juan Rulfo opinó: "Por primera vez después de muchos años se ha dado un premio de literatura justo". La ceremonia de entrega del Nobel se celebró en Estocolmo, los días 8, 9 y 10 de diciembre; según se supo después, disputó el galardón con Graham Greene y Gunther Grass.

Dos actos confirmaron el profundo sentimiento latinoamericano de García Márquez: a la entrega del premio fue vestido con un clásico e impecable liquiliqui de lino blanco, por ser el traje que usó su abuelo y que usaban los coroneles de las guerras civiles, y que seguía siendo de etiqueta en el Caribe continental. Con el discurso "La soledad de América Latina" (que leyó el miércoles 8 de diciembre de 1982 ante la Academia Sueca en pleno y ante cuatrocientos invitados y que fue traducido simultáneamente a ocho idiomas), intentó romper los moldes o frases gastadas con que tradicionalmente Europa se ha referido a Latinoamérica, y denunció la falta de atención de las superpotencias por el continente. Dio a entender cómo los europeos se han equivocado en su posición frente a las Américas, y se han quedado tan sólo con la carga de maravilla y magia que se ha asociado siempre a esta parte del mundo. Sugirió cambiar ese punto de vista mediante la creación de una nueva y gran utopía, la vida, que es a su vez la respuesta de Latinoamérica a su propia trayectoria de muerte.

El discurso es una auténtica pieza literaria de gran estilo y de hondo contenido americanista, una hermosa manifestación de personalidad nacionalista, de fe en los destinos del continente y de sus pueblos. Confirmó asimismo su compromiso con Latinoamérica, convencido desde siempre de que el subdesarrollo total, integral, afecta todos los elementos de la vida latinoamericana. Por lo tanto, los escritores de esta parte del mundo deben estar comprometidos con la realidad social total.

Con motivo de la entrega del Nobel, el gobierno colombiano, presidido por Belisario Betancur, programó una vistosa presentación folclórica en Estocolmo. Además, adelantó una emisión de sellos con la efigie de García Márquez dibujada por el pintor Juan Antonio Roda, con diseño de Dickens Castro y texto de Guillermo Angulo, a propósito de la cual el Nobel colombiano expresó: "El sueño de mi vida es que esta estampilla sólo lleve cartas de amor".

Desde que se conoció la noticia de la obtención del ambicionado premio, el asedio de periodistas y medios de comunicación fue permanente y los compromisos se multiplicaron. Sin embargo, en marzo de 1983 Gabo regresó a Colombia. En Cartagena lo esperaban doña Luisa Santiaga Márquez de García, en su casa del Callejón de Santa Clara, en el tradicional barrio de Manga, con un suculento sancocho de tres carnes (salada, cerdo y gallina) y abundante dulce de guayaba.

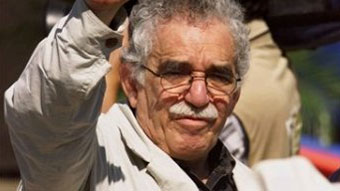

Después del Nobel, García Márquez se ratificó como figura rectora de la cultura nacional, latinoamericana y mundial. Sus conceptos sobre diferentes temas ejercieron fuerte influencia. Durante el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994), junto con otros sabios como Manuel Elkin Patarroyo, Rodolfo Llinás y el historiador Marco Palacios, formó parte de la comisión encargada de diseñar una estrategia nacional para la ciencia, la investigación y la cultura. Pero, quizás, una de sus más valientes actitudes fue el apoyo permanente a la revolución cubana y a Fidel Castro, la defensa del régimen socialista impuesto en la isla y su rechazo al bloqueo norteamericano, que sirvió para que otros países apoyasen de alguna manera a Cuba y evitó mayores intervenciones de los estadounidenses.

Tras años de silencio, en 2002 García Márquez presentó la primera parte de sus memorias,

Vivir para contarla, en la que repasa los primeros treinta años de su vida. La publicación de esta obra supuso un acontecimiento editorial, con el lanzamiento simultáneo de la primera edición (un millón de ejemplares) en todos los países hispanohablantes. En 2004 vio la luz su novela

Memorias de mis putas tristes. Tres años después recibió sentidos y multitudinarios homenajes por doble motivo: sus 80 años y el 40º aniversario de la publicación de

Cien años de soledad. Falleció el 17 de abril de 2014 en la ciudad de México, tras de una recaída en el cáncer linfático por el que ya había sido tratado en 1999.

ENTREVISTA A GABRIEL GARCIA MARQUEZ